Gestaltung öffentlicher Räume: Unterschied zwischen den Versionen

| Zeile 79: | Zeile 79: | ||

Das 2020 gestartete Projekt zielt darauf ab, die Verkehrssicherheit, die Wohnqualität und die Grünflächen zu verbessern und gleichzeitig die Zahl der Parkplätze bis 2025 um 30 % zu reduzieren. Das Projekt verfolgt einen Top-Down-Ansatz, bei dem die Superblocks in die umfassenderen Klima- und Stadtplanungsstrategien Wiens integriert werden. | Das 2020 gestartete Projekt zielt darauf ab, die Verkehrssicherheit, die Wohnqualität und die Grünflächen zu verbessern und gleichzeitig die Zahl der Parkplätze bis 2025 um 30 % zu reduzieren. Das Projekt verfolgt einen Top-Down-Ansatz, bei dem die Superblocks in die umfassenderen Klima- und Stadtplanungsstrategien Wiens integriert werden. | ||

| − | + | [[File:Favoriten Supergrätzl Top View.JPG|thumb|Favoriten Supergrätzl Top View]] | |

| + | <div style="clear: both"></div> | ||

===Umsetzungen in anderen europäischen Städten=== | ===Umsetzungen in anderen europäischen Städten=== | ||

Version vom 24. November 2024, 17:49 Uhr

Ein wesentlicher Faktor für die Lebensqualität in Städten und Gemeinden ist die attraktive Gestaltung des öffentlichen Raumes. Sie ist zudem ein wichtiges Feld, in dem Städte und Gemeinden aktiv ihre Attraktivität für ihre Bewohner*innen und Tourist*innen beeinflussen können. In einen attraktiven öffentlichen Raum kann aktive Mobilität (zu Fuß, mit dem Rad, dem Tretroller, Skates, etc.) gelebt werden, d.h. bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes müssen Mobilitäts- und Wegeketten der Menschen mitgedacht werden, damit die unterschiedliche Funktionalität von Straße und Plätzen erhalten bleibt resp. wieder gestärkt wird.

Die aktuellen Maßnahmen zur Verkehrs- und Mobilitätswende sehen explizit eine Um- und Neuverteilung des öffentlichen Raumes zu Lasten des motorisierten Individualverkehrs (MIV) und zu Gunsten der aktiven Mobilität und der Aufenthaltsqualität vor. Das bedeutet jedoch nicht nur eine gestalterische Anpassung, sondern auch die neu entstehenden Verteilungskonflikte der bestehenden (z.B. Konflikt mit E-Scootern) und zu erwartenden Mobilitätsmodi (Infrastrukturen für mobility points und mobility hubs, Ladestationen für E-Mobilität, Park- und Fahrplatz für neue Fahrzeuge der Micro-Mobilität, Lieferboxen, Drohnen) pro-aktiv zu Gunsten nachhaltiger Mobilitätsformen zu gestalten.

Die Gestaltung des öffentlichen Raumes hinsichtlich der Funktionalität, der Materialität, der Ästhetik und des Sicherheitsbedürfnisses unterschiedlicher vulnerabler Gruppen ist notwendig, aber nicht hinreichend, denn die Attraktivität der öffentlichen Räume gilt es zu erhalten und hinsichtlich sich verändernder Nutzungserwartungen gerade durch eine veränderte Mobilität entsprechend zu adaptieren. Hierzu sind entsprechende Beteiligungsverfahren anzuwenden und weiter zu entwickeln.

Zur Umgestaltung öffentlicher Verkehrsräume wurde am 01.10.2022 das „Leitprojekt zur Pilotierung übertragbarer Ansätze zur integrierten Transformation öffentlicher Mobilitätsräume“ gestartet (gefördert vom BMK und FFG). Das Projekt hat eine Laufzeit von vier Jahren und hat zum Ziel, aktive Mobilität zu unterstützen und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu stärken. Neben den sieben Pilotprojekten gibt es bereits eine Reihe von Follower-Projekten. In diesem Projekt kommen auch das Wissen und die Erfahrungen des CMC in den Bereichen Kommunikation, Partizipation, Lernprozesse, co-creation und governance zum Tragen.

Inhaltsverzeichnis

Aufenthaltsqualität

Für die Wahrnehmung der Qualität des öffentlichen Raumes ist es wichtig, dass sich Menschen dort wohlfühlen, sich gerne aufhalten, sich sicher fühlen. Dazu muss der Zugang nicht nur baulich barrierefrei, sondern auch in ausreichenden Teilen konsumfrei und frei von Anfeindungen und Diskriminierungen sein. Der öffentliche Raum sollte auch ein Ort sein, an dem das „Recht auf Immobilität“ für alle gilt. Das setzt voraus, dass die Regeln eines rücksichtsvollen Verhaltens – geschriebene und ungeschriebene Gültigkeit haben und dieses auch durchgesetzt wird.

Durch die Entwicklung der Micro-Mobilität und der Elektrifizierung von unterschiedlichen Fahrzeugen entsteht ein Bedrohungspotenzial der Sicherheit und der Aufenthaltsqualität, falls auf den Fußwegen und den Plätzen die unterschiedlich schnellen Bewegungsformen (und Gewicht und Masse der Verkehrsmittel) nicht getrennt werden. Gerade Elektrofahrzeuge sind kaum hörbar und stellen für Fußgänger eine (zunehmende) Gefährdung dar.

Fußgänger-Freundlichkeit (Walkability)

Ein wesentlicher Baustein einer gesundheitsförderlichen Raumentwicklung und -gestaltung ist die Fußgänger-Freundlichkeit. Diese beschreibt, inwieweit durch Straßenräume, Wege, Plätze und Parks das Gehen als wichtigste aktive Verkehrsform angeregt und gefördert wird[1] [2].

Um die Fußgänger-Freundlichkeit messen zu können, wurden in der internationalen Debatte die fünf „D“ entwickelt[3] [4]:

- „Density“: Bevölkerungs- resp. Bebauungsdichte (Einwohner*innen, resp. Wohneinheiten pro km²),

- „Diversity“: Grad der Nutzungsmischung,

- „Design“: Funktionale Gestaltung von Straßen, Fuß- und Radwegen sowie die Vernetzung der Straßen,

- „Destination accessibility“: Erreichbarkeit von Zielen des täglichen Bedarfs oder die zeitliche Dauer von Wegen,

- „Distance to transit“: Distanzen zur nächsten ÖV-Haltestelle

Die Studie des Institutes für Stadtplanung und Städtebau der Universität Duisburg-Essen Messung und Erfassung der Fußgängerfreundlichkeit von Straßenräumen liefert einen Baustein, wie die Fußgänger-Freundlichkeit auf verschiedenen Maßstabsebenen mit Hilfe von digitalen Tools gemessen, erfasst und evaluiert werden kann.

Weitere Initiativen zur Umgestaltung des (suburbanen) öffentlichen Raumes für eine verbesserte Fußgänger-Freundlichkeit kommen vom nonprofit-Netzwerk SPUR in der San Francisco Bay, die einschlägige Projekte vernetzen und fördern.

Begegnungszone

Im Jahr 2013 wurde die „Begegnungszone“ als neue Form der Gestaltung des Straßenraumes in einer Novelle der österreichischen Straßenverkehrsordnung eingeführt. In Begegnungszonen können Fußgänger den gesamten Straßenraum benützen. Alle Verkehrsteilnehmenden sind bei der Benützung einer Begegnungszone zu besonderer Rücksichtnahme aufgefordert: Zu Fuß Gehende und Radfahrende dürfen weder gefährdet noch behindert werden, jedoch dürfen diese den Fahrzeugverkehr nicht mutwillig behindern. Im Regelfall gilt für alle Fahrzeuge eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h (auch für Fahrräder), unter bestimmten Voraussetzungen können jedoch auch Begegnungszonen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h eingerichtet werden. Das Parken von Kraftfahrzeugen ist in Begegnungszonen nur an gekennzeichneten Stellen erlaubt. Seit der Aufnahme in die Straßenverkehrsordnung wurden in zahlreichen Gemeinden Österreichs Begegnungszonen eingerichtet.

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) führte im Jahr 2017 gemeinsam mit dem Verkehrsplanungs-Büro Rosinak & Partner eine Evaluierung von Begegnungszonen durch.

Einen Überblick über bereits umgesetzte und verordnete Begegnungszonen in Österreich bietet der Verein walk-space.at an.

Straßenraum-Gestaltung (street design)

Im Masterplan Gehen des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) wird unter anderem die Maßnahme Gestaltung öffentlicher Räume unter besonderer Berücksichtigung FußgängerInnen-freundlicher Qualitätsstandards festgeschrieben. Der öffentliche Straßenraum soll vom Funktionsraum zum Aufenthalts- und Erlebnisraum im Sinne von beobachten, das Umfeld wahrnehmen, soziale Nähe suchen, sich Aufhalten, Kommunikation entwickelt werden. Erlebnisräume benötigen dazu sowohl sogenannte eye-catcher, die den Raum attraktiv machen als auch zusätzliche Funktionen, insbesondere die Möglichkeit zum Verweilen, die das Zufußgehen attraktiver und angenehmer machen.

- Forschungsprojekt MOBLE

- Im Rahmen des Forschungsprojektes MOBLE (2018-2020) wurde ein „smartes Sitzmöbel“ entwickelt, das zum kurzen Verweilen im Straßenraum einlädt. Aufgrund ihrer technischen Ausstattung kann man die FußgängerInnen-Frequenz an ihrem Standort erheben. Design und Technik wurden mittels unterschiedlicher MOBLE, die im öffentlichen Raum platziert wurden, getestet und evaluiert.

Tactical Urbanism

Seit etwa 2010 hat sich in verschiedenen Städten eine Bewegung etabliert und weltweit vernetzt, die „von unten“ den öffentlichen Verkehrsraum besetzt und temporär umgestaltet, um alternative Nutzungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Diese Bewegung wird „tactical urbanism” (auch als pop-up urbanism, guerrilla urbanism, city repair, planning-by-doing und urban prototyping) genannt. Dort wird bewusst mit niedrigen Kosten der öffentliche Raum umgestaltet, um öffentliche Treffpunkte zu ermöglichen und die lokale Nachbarschaft zu stärken.

Die Initiative geht dabei oft von BürgerInnen aus, aber auch von studentischen Gruppen aus Architektur, Städtebau und Raumplanung. Ziel ist es, auf die städtische Verwaltung Druck auszuüben, die temporären Umwandlungen permanent zu sichern (Stevens & Dovey 2022). Mittlerweile setzen auch Stadtverwaltungen (u.a. New York, Toronto, Mailand, Barcelona) bewusst auf das Konzept und binden lokale AktivistInnen ein.

Gelungene Beispiele für die Umgestaltung öffentlicher Räume weltweit in „vorher–nachher Bildern“ sind hier dokumentiert.

Superblocks

Das Forschungsprojekt TuneOurBlock

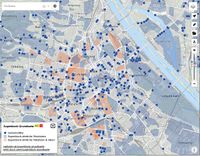

Das von der Joint Programming Initiative "JPI Urban Europe" geförderte Projekt TuneOurBlock untersuchte die Übertragbarkeit des Superblock-Konzepts auf die Verhältnisse in Berlin und Wien. Über drei Jahre hinweg analysierte das Projekt Superblocks als politische und planerische Strategie für die urbane Transformation mit Schwerpunkt auf Verkehrsberuhigung, Klimaschutz, Klimaanpassung und Lebensqualität. An der Forschung waren Reallabore, auch Urban Living Labs (ULL) genannt, in Berlin (Kiezblocks) und Wien (Supergrätzl Favoriten und Lichtental) beteiligt, in denen in engem Dialog zwischen Forschung und Praxis die Hemmnisse und Erfolgsfaktoren lokalspezifisch analysiert und Lösungsansätze entwickelt wurden.

Superblocks in Berlin

Berlins Umsetzung von Superblocks, auch bekannt als "Kiezblocks", wird von Bürgerinitiativen in allen zwölf Bezirken vorangetrieben, die von der Organisation Changing Cities e.V. unterstützt werden. Bis März 2024 gibt es 70 Initiativen mit acht bereits realisierten Blocks. Ziel dieser Bürgerinitiativen ist es, den Durchgangsverkehr zu reduzieren und die Lebensqualität in den Vierteln zu verbessern. Trotz der Herausforderungen wächst die Bewegung weiter und zeigt, welche Bedeutung die Zivilgesellschaft für die Stadtplanung hat.